Activismo en la clandestinidad y los primeros frentes de liberación homosexual (1970-1979)

El activismo LGTBI+ en España surge de una manera más tardía que en el contexto internacional. La dura represión ejercida por el régimen franquista, a través de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social (reformada en 1970), condenaba a los homosexuales a la marginalidad y la exclusión, al clasificar los “actos de homosexualidad” como “conductas peligrosas”.

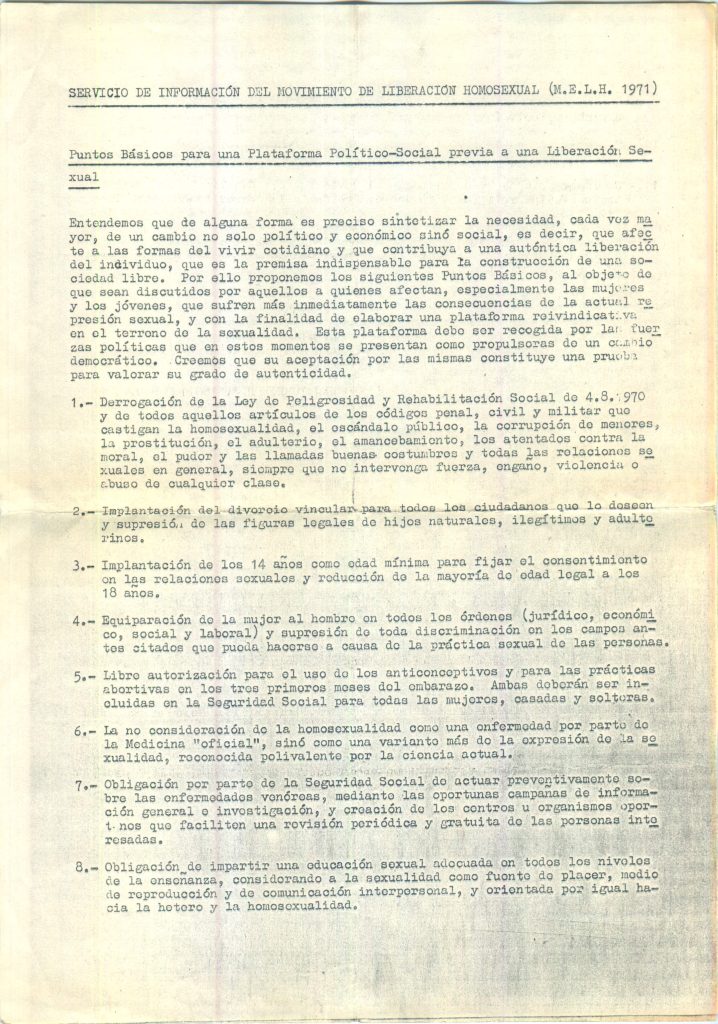

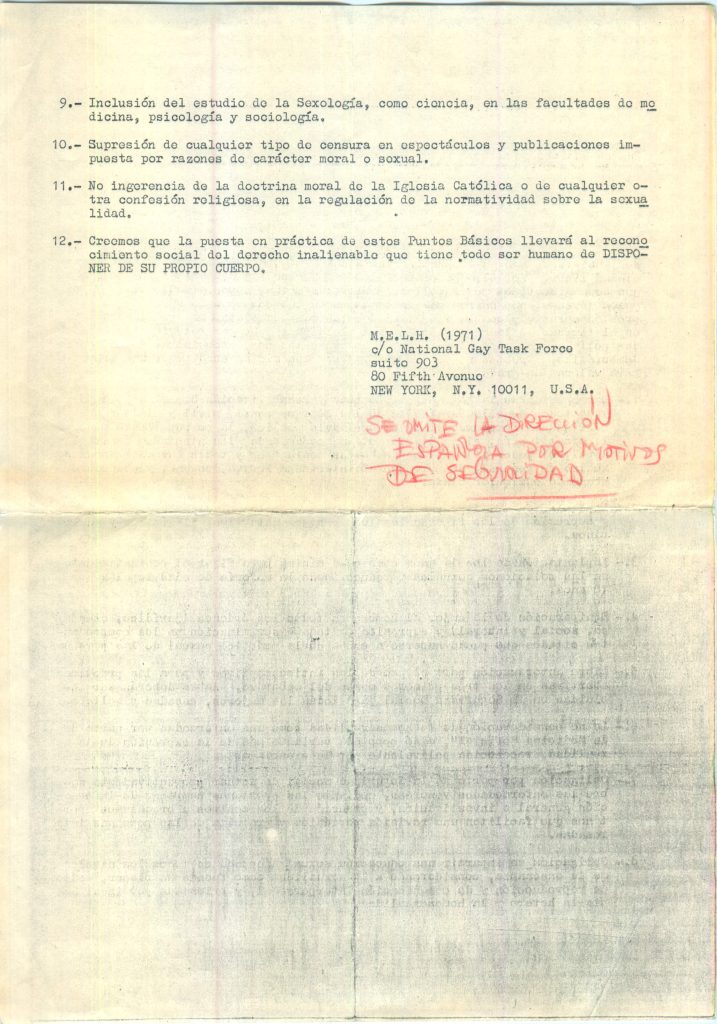

La revolución cultural que supuso el Mayo del 68 y, especialmente, las revueltas ocurridas en el bar Stonewall el 28 de junio de 1969 en Nueva York, constituyeron un faro de luz para los primeros activistas de nuestro país. Aunque en aquel momento sus actividades se limitaban a pequeños encuentros clandestinos, en 1970 fundaron la primera organización: la Agrupación Homófila para la Igualdad Sexual (AGHOIS). Su hoja de ruta consistía en la elaboración y difusión de pequeños boletines como medio para expandir sus ideas, al tiempo que comenzaban a establecer contactos con los primeros frentes de liberación que se estaban organizando en otros países, como Francia, Reino Unido o Estados Unidos, de los cuales fueron adoptando algunos de sus idearios. Un año después, modificaron su nombre para alinearse con estas experiencias internacionales, pasando a denominarse Movimiento Español de Liberación Homosexual (MELH). Esta organización, en la que estaban figuras como Armand de Fluvià o Francesc Francino, construyó su estrategia siguiendo el modelo de otros movimientos de liberación homosexual de inspiración revolucionaria, los cuales buscaban erradicar las ideas tradicionales sobre la sexualidad. Cuestionaban abiertamente la heterosexualidad, la monogamia y los marcos culturales y legislativos que consideraban el deseo homosexual como una perversión.

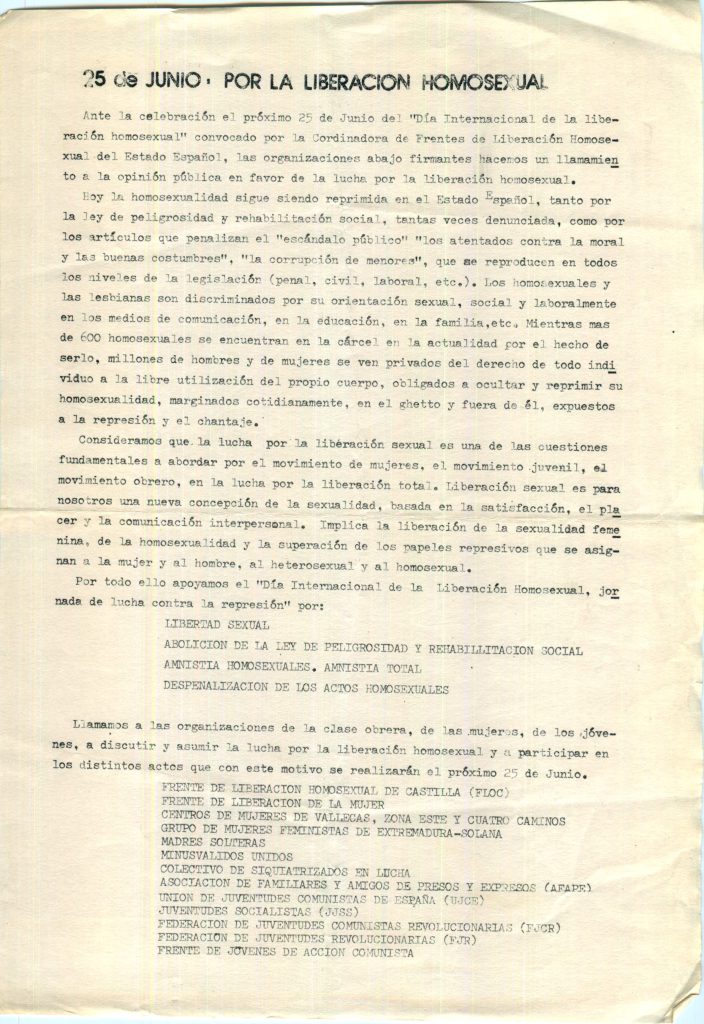

Más allá de la difusión de estas ideas, esta joven generación de activistas también adoptó nuevas estrategias de movilización. Con la muerte del dictador en 1975 y los vientos de cambio que trajo la transición democrática, se abrió la posibilidad de ganar presencia y visibilidad en el espacio público. En ese contexto, surgieron nuevas organizaciones —como el Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FRAG), fundado en Barcelona en 1975— con el objetivo de ampliar la base social del movimiento y lograr conquistas sociales a través de las manifestaciones.

Su primer objetivo político fue la despenalización de la homosexualidad contemplada en la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, así como la amnistía para todos los presos que habían sido condenados por los llamados “actos de homosexualidad”. Para ello, se organizaron las primeras marchas, siendo la primera manifestación del orgullo en Barcelona el 26 de junio de 1977, con una participación estimada de entre 4000 y 5000 personas. Un año después, las protestas se extendieron a otras ciudades, como Sevilla, Bilbao o Madrid. Estas marchas demostraron la fuerza social con la que se reclamó la derogación de este delito, el cual quedó finalmente derogado en enero de 1979.

Cronograma

1969

Disturbios de Stonewall en Nueva York (28 de junio)

1970

Nacimiento del Movimiento Español de Liberación Homosexual (MELH)

1975

Se constituye el Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC)

1977

Primera manifestación del orgullo en Barcelona.

Nacimiento de la Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual del Estado Español (COFLHEE).

1978

Primeras manifestaciones del orgullo en otras ciudades (Madrid, Sevilla, Bilbao…).

Nace el Grup de Lluita per l’Alliberament de la Lesbiana en Barcelona (GLAL).

1979

Entra en vigor la despenalización del delito de homosexualidad en España.

Frases destacadas

“Son supuestos del estado peligroso los siguientes: Los vagos habituales. Los rufianes y proxenetas. Los que realicen actos de homosexualidad” (Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970).

El delito de “actos de homosexualidad” estuvo vigente en España hasta enero de 1979.

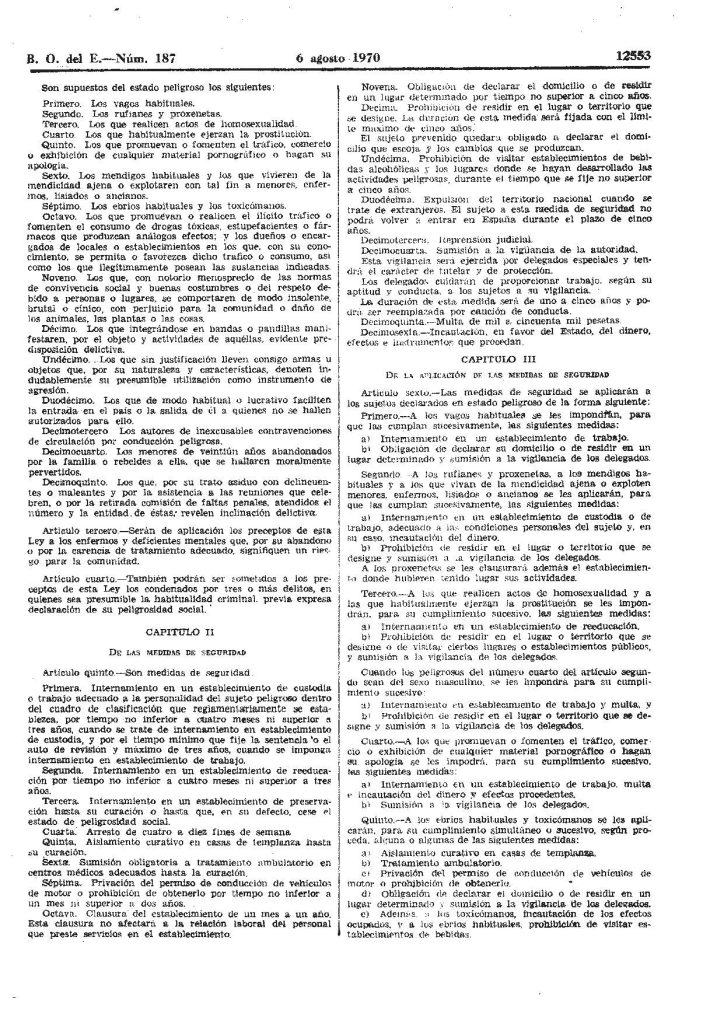

La ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970

Desde 1954, el régimen franquista ejercía la persecución y el control social de personas homosexuales o transexuales a través la Ley de Vagos y Maleantes. Esta ley consideraba específicamente a “los homosexuales” transgredían la moral impuesta por el régimen y el modelo de familia tradicional y los calificaba como sujetos peligrosos. Sin embargo, en junio de 1970, el régimen quiso dar un paso más en esta criminalización contra las personas LGTBI+ a través de una reforma de dicha normativa: la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social.

El debate parlamentario en la aprobación de esta nueva ley fue intenso, revelador de las tensiones ideológicas presentes en distintas facciones del régimen franquista. Durante los debates parlamentarios, algunos diputados expresaron de manera explícita su intención de perseguir “a los homosexuales”, si bien dicha redacción fue ampliamente cuestionada por algunos medios de comunicación, quienes consideraron esa propuesta como “desafortunada”. La redacción final de la ley se refirió sólo a las prácticas, de manera que sólo se consideraban supuestos peligrosos aquellas personas que cometieran “actos de homosexualidad”.

“Son supuestos del estado peligroso los siguientes:

Primero. Los vagos habituales.

Segundo. Los rufianes y proxenetas.

Tercero. Los que realicen actos de homosexualidad.

Cuarto. Los que habitualmente ejerzan la prostitución.

Quinto. Los que promuevan o fomenten el tráfico, comercio o exhibición de cualquier material pornográfico o hagan su apología”

(Art. segundo de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social)

El objetivo de esta ley fue reforzar la persecución y control social sobre aquellas conductas definidas como “antisociales” desde la perspectiva autoritaria y los valores del catolicismo conservador y el orden patriarcal que defendía el régimen franquista. La ley incluía, por ejemplo, medidas coercitivas dirigidas a quienes cometieran actos homosexuales, incluyendo el internamiento en establecimientos de “reeducación” (como cárceles, centros de internamiento o psiquiátricos). Estas medidas institucionalizaron la persecución y la discriminación del Estado hacia las personas homosexuales, contribuyendo a su marginación y exclusión social.

La respuesta social a dicha ley puede considerarse el primer acto de activismo por los derechos LGTBI+ en nuestro país. Algunos de los primeros activistas homosexuales españoles como Armand de Fluvià y Francesc Francino, enviaron una carta a la revista francesa Arcadie, a través de seudónimos, en la cual respondían a los legisladores españoles, negando que las personas homosexuales fueran corruptores de la moral social.

La despenalización de los actos de homosexualidad se aprobó ya en democracia, a finales de 1978, aunque su aplicación no fue efectiva hasta enero de 1979. Durante la década de los setenta, mientras estuvo vigente la represión de los “actos de homosexualidad”, se estima que aproximadamente mil personas fueron encarceladas y cerca de cinco mil juzgadas. La Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social no fue completamente derogada hasta 1995, aunque algunos de sus preceptos dirigidos contra las personas LGTBI+ fueron eliminados durante la década de los ochenta (como, por ejemplo, el delito de escándalo público, en 1989).

Autoría: Movimiento Español de Liberación Homosexual (MELH).

Archivo: Biblioteca y Archivo de Propaganda Ramón Adell Argilés.

Los primeros activistas

En el contexto de la revolución cultural del Mayo del 68, un acontecimiento cambió la historia del movimiento LGTBI+: las revueltas de Stonewall. El 28 de junio de 1969, en un bar de Nueva York, transexuales, lesbianas y gais iniciaron una serie de protestas en respuesta a las redadas policiales y la persecución ejercida contra ellas en ese local. Este acontecimiento fue clave en el nacimiento de los movimientos de liberación homosexual que se fueron creando en Europa y Estados Unidos a lo largo de la década de los 70.

En España, la primera organización que podemos reconocer dentro del activismo por los derechos de las personas LGTBI+ fue la Agrupación Homófila para la Igualdad Sexual (AGHOIS), una entidad poco estructurada que sirvió principalmente como vehículo para que dos de los primeros activistas gais españoles, Armand de Fluvià y Francesc Francino, enviaran una carta a la revista francesa Arcadie. En dicha carta, respondían a los debates parlamentarios en torno a la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970, en la que se estigmatizaba a las personas homosexuales como corruptores de la moral social.

Estos activistas, junto con otros participantes, fundaron posteriormente el primer Movimiento Español de Liberación Homosexual (MELH), heredero directo de AGHOIS, un año después, en 1971. Este grupo, compuesto por entre 60 y 70 personas —mayoritariamente hombres—, se reunía de forma clandestina en domicilios privados, principalmente en Barcelona, siempre bajo la sombra y el temor a ser descubiertos y perseguidos.

Provenientes en su mayoría de perfiles de corte intelectual, estos primeros activistas fueron cruciales para introducir los idearios y discursos que servirían de base a los contenidos programáticos de los primeros movimientos de liberación sexual que comenzaron a emerger en España a partir de la muerte del dictador en 1975. La derogación de la ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social y la amnistía para los perseguidos, fueron sus primeras demandas (como pueden verse en los manifiestos de los primeros orgullos organizados, a partir de 1977).

Autoría: Desconocida.

Archivo: Centre de Documentació Armand de Fluvià del Casal Lambda.

Autoría: Varios.

Archivo: Biblioteca y Archivo de Propaganda Ramón Adell Argilés